皆さん、こんにちは!

札幌事務所 スタッフ1年目 山本 真大(やまもと まさひろ)です。

論文式試験、お疲れ様でした。

就職活動が始まってからしばらく経ちましたが、いかがでしょうか?

私が就職活動をしていた時は、自分が監査法人に入所して働いている姿を中々イメージできずに、漠然とした不安を持っていました。

今回は、皆さんが監査法人に入所した後のイメージを少しでも膨らませられるように、「太陽の札幌事務所に入ってみて、実際のところはどうなの?」「試験勉強と実務にギャップはあった?」といったテーマでお話しさせていただきます。

残業や業務量なども含め、かなり赤裸々にお伝えしたいと思います!

はじめに(自己紹介)

出身は札幌です。

大学進学を機に横浜へと移り住み、卒業後も関東に残って、新卒の切符を使って公務員の道に進みました。しかし、キャリアの幅について「本当にこのままでいいのか?」と悩む機会が多く、その後は紆余曲折の末に公認会計士を目指すことになりました。

磨いた専門性を武器に様々な仕事に携われることが、私が公認会計士を志した理由の中で大きなウェイトを占めています。そのため「自分の専門性を磨きあげることに適した環境であるか?」というのが、私の就職活動における法人選びの大きな軸でした。

皆さんは、何を重視して就職活動を進めていますか?

私の場合、上記の環境を求めるうえで、一緒に働くことになる先輩方の人柄や、事務所の雰囲気を重視していました。自分の成長のためには、これこそが最も大事であると考えていたためです。より具体化すると「後進の指導に熱心な環境で働きたい」という思いでした。

そのため、各法人のイベントに参加した際、説明の内容を頭に入れることよりも、リクルーターの方々がお話ししている姿から人柄を推し量ることや、事務所全体の雰囲気を探ることに神経を研ぎ澄ませていました。

そのように各法人を一通り回ってみて、ビビッときたのが、太陽の札幌事務所だったというわけです。

入ってみて、実際どうなの?

実際に入所して初めて気づいたこと

「ニコニコと優しい顔をしているのは就職活動のときだけ。入所後は…」などということは一切なく、法人説明会の際に感じたままの前向きな雰囲気でした。

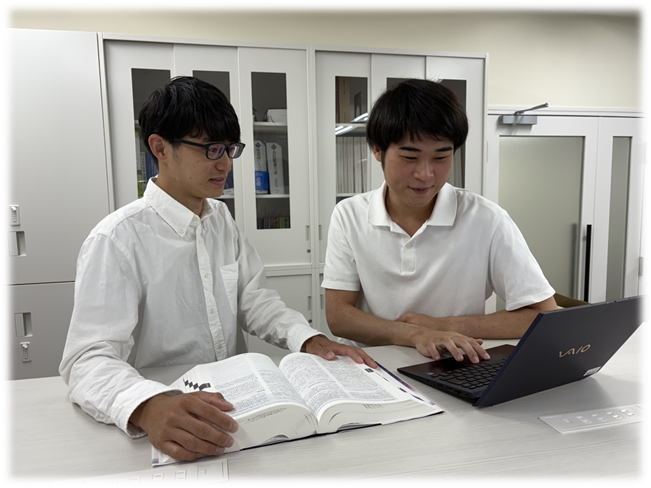

先輩方の人柄は総じて穏やかで、面倒見が良いと思います。

質問をしたり相談を持ち掛けたりしても断られたことや嫌な顔をされたことは一度もなく、どんなに忙しそうに見えるときであっても、必ず後で時間を作ってくれました。

今後、私が質問や相談をされる立場に立った時には、先同じように対応していきたいです。

また、実際に働き始めてから「思っていたよりも良いじゃん!」と、良い意味で就職活動の際とのギャップを感じた部分もありました。

それは、事務所に出勤する職員が多く、対面でのコミュニケーション機会が多いことです。

監査の現場はリモート化が進んでおり、もちろん札幌事務所もリモートワークは可能です。

しかし、出勤率が比較的高く、事務所に行けば対面で大抵いつでも質問・相談できるということは、右も左も分からない私のような新人には適していました。

対面でのコミュニケーションの良さ

リモートワークでも、チャットツールを使えば、いつでも先輩に質問することはできます。

しかし、私の場合は先輩に聞きたいことが多すぎて、頻繁にコミュニケーションの機会が発生していたため、チャットツールでしか質問できないとなると、正直厳しかったのでは…と思います。

文字ベースのやり取りでは、入力の手間や分かりやすい文章を書くのに時間がかかりますし、質問相手にとっても同じように文章として書き起こす手間がかかってしまいます。

質問の内容が難しい場合には、口頭での説明よりも後から読み返すことができる文字ベースでのやり取りが適していることもありますが、新人の場合には、難しい内容を質問する機会よりも、後で読み返す必要がないような簡単な質問の方が圧倒的に多いのではないかと思います。

チャットツールで画面を共有しながら通話すれば、対面でのコミュニケーションとほとんど同じように質問できますが、やはり新人のうちは対面に勝るものはないと思います。

(右が私です)

試験勉強と実務にギャップはあった?

「試験勉強は本当に実務の役に立つのか?」

多くの方が一度は思ったことがありますよね。

実際どうなのかと言えば…

「めちゃくちゃ役に立っている!」

というのが実務に入ってからの私の所感です。

特に初めのうちは「これ、試験勉強でやったやつだ」と思う場面が多々あります。

基準を覚える⇒基準を使う

実務においては、会計基準や監査基準といった、基準ベースで掘り起こせる知識が非常に役に立っています。もしかしたら、受験生時代よりも基準を読んでいるかもしれません。

「基準が大事」というのは、試験勉強も実務も変わらず共通していますが、基準に対する意識については入所前後で大きな変化がありました。

受験生の時は「基準は暗記する対象」という意識しか持てていなかったものが、実務に入ってからは「基準を自分の判断の根拠として使う」という意識に変わっているように思います。

私が基準を判断の根拠として強く意識するようになったのは、初めて財務諸表の注記事項を検討したときです。

ある注記事項について注記の要否を判断した際に、主査から「どの基準に基づいて、どのように検討をしたのか」を聞かれたのですが、私は自信をもって自分の検討過程を示すことができませんでした。

それ以降、基準を判断の根拠として積極的に使おうと考えるようになり、今では自分の判断を支えてくれる頼もしい存在であると思っています。

初めての繁忙期!

続いて、

皆さんが特に不安を持っているであろう、繁忙期(期末監査)についてお話します!

入所後の研修を一通り終えた後、私は3月決算の上場企業の期末監査業務を割り当てられ、初の繁忙期を迎えることになりました。現預金などの科目調書の作成がメインで、他にも連結仕訳や注記の検討、開示チェックなどの業務に携わりました。

Q. 残業はどのくらい?

4月の中頃から1ヶ月ほどはスケジュールがタイトで、この期間は忙しい日々を送ることになったのですが、皆さんが関心を持っているのは「具体的にはどのくらい忙しいのか?」という部分だと思います。

私も入所前は「法人説明会ではそんなに残業しないと聞いてはいたけど、ホントかな?」とかなり不安に思っていました。

実際のところどうだったのかというと、

残業は1日平均1.5~2時間程度で、毎日同じ時間まで働くというよりも日によって残業時間にも波がある感じで、「今日は疲れているので定時で上がります…」という日もあれば「今日は調子いいのでちょっと残って、進められるところまでガンガン進めます!」という日もありました。

Q. 業務量はどうだった?

先輩方がうまく調整してくれたこともあり、多すぎると感じることはなかったです。

お恥ずかしながら、いま振り返ってみれば、私に割り振られていた繁忙期の業務量はお世辞にも多いとは言えず「残業が必要なほどのものではなかったのでは…?」と思えてなりません。

残業の発生原因の大半は、自分の作業の非効率によるものでしたし…(汗)

また、当初の割り振りでは自分の担当だった業務のいくつかはスケジュールの関係で先輩方に巻き取ってもらっていましたので、ありがたいと思う反面、非常に悔しさを感じていました。

「このくらいはできるだろう」という先輩方の期待の表れであった(かもしれない)当初の割り振りどおりに業務をこなせなかった点は、初の期末監査における反省点のひとつです。

おわりに

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

私が受験生のときに不安に思っていた職場環境、試験勉強と実務のギャップ、初めての期末監査について、ふたを開けてみれば、ぜんぜん問題なかったというお話でした!

この記事で、少しでも皆さんの入所後のイメージが膨らんでいれば嬉しいです。

今回の記事の内容以外にも入所後について不安に思うことがあれば、法人説明会に来てください!

また、私の同期2人もそれぞれ違うテーマで記事を投稿しています。ぜひお読みください。

それでは、法人説明会でお会いしましょう!お待ちしております。